体育館のエアコン問題から見えてくる地方行政の複雑な現実

息子の汗だくの顔から始まった「なぜ?」

今日は古川さんに、とても身近でありながら奥深い問題について伺いたいと思います。体育館のエアコン問題について調べられたそうですが、きっかけは何だったのでしょうか?

実は息子がミニバスケットボールをやっていて、私もそのミニバスのコーチをしているのですが、公立の体育館を使わせてもらうことがあるんです。でも、エアコンがついてないんですよね。息子や子どもたちが汗だくになってプレーしている。あまりにも暑すぎて、これは一体どういう状況なのか、素直に疑問に思って調べてみたんです。

お子さんの体験から始まったんですね。親としては心配になりますよね。

そうなんです。最初は単純に「なんで体育館にエアコンがないんだろう?」という疑問だったんですが、調べてみると、これが想像以上に深刻で複雑な問題だったんです。

驚愕の格差:東京92.5% vs 長崎1.2%

調べてみてどうでしたか?

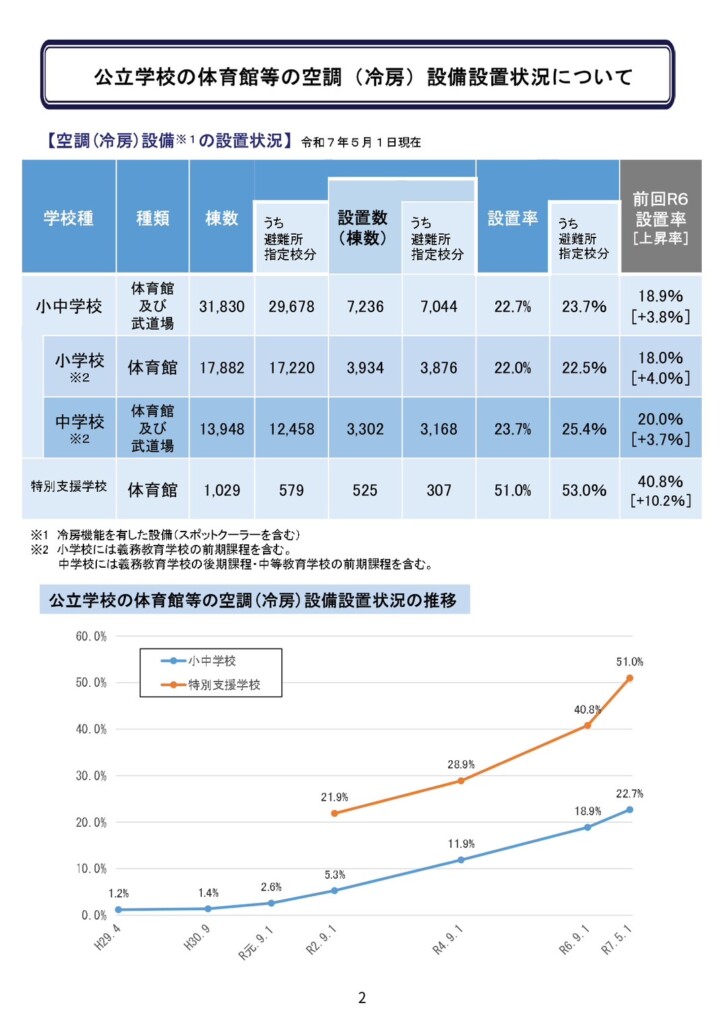

これが本当に驚きの結果だったんです。全国平均で、公立小中学校の体育館・武道場の冷房設置率が22.7%なんですよ。つまり、全国の約8割の体育館にはエアコンがついていないということです。

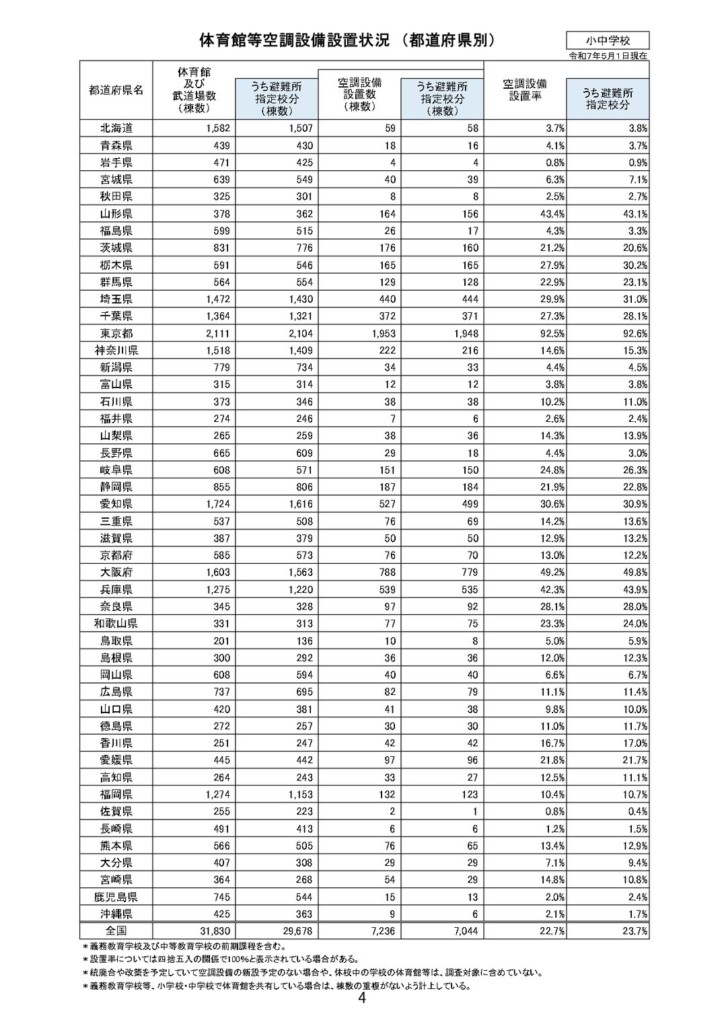

でも、東京都は92.5%。ほぼ全ての体育館にエアコンがついている。一方で、長崎県は1.2%という状況でした。

92.5%と1.2%…これはもう別の国レベルの格差ですね。

本当にそうなんです。福岡県でも10.4%で、平均より低い。関東圏だと群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、それから岐阜県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県などが40〜50%台。大阪府は49.2%でした。

でも九州を見ると、沖縄2.1%、熊本13.4%、宮崎14%という感じで、軒並み低い。

なんでこんなに低いんでしょうか…これって単純に「暑いんだからエアコンをつけて」という話ではないんですよね?

「早くエアコンつけて」では解決しない3つの壁

まさにそこなんです。普通に考えたら「長崎頑張れよ、エアコンつけてよ」みたいな陳情っぽい話になってしまいますが、公共政策的に見ていくと、実は3つの大きな壁が立ちはだかっているんです。

これは例えるなら、家の電球を交換したいのに、「お金がない」「家を建て替えるかもしれない」「電気代は誰が払うの?」という3つの問題が同時に起きているような状況です。

なるほど、3つの壁とは?

第1の壁:圧倒的な財政格差

1つ目は、やはり財政力の差です。これはもう本当に、東京都と地方の差がありすぎる。

10倍の差があるということですね。

しかも、東京都の場合は私立の小中学校も相応にあるのですが、地方は私立の選択肢が少なく、ほとんどが公立になりますから、大体の子供たちのとこにはエアコンがないと言うことになりますよね。

エアコン一つとっても、格差社会の縮図が見えてくるんですね。

まさに。これが第1の壁で、非常にわかりやすい構造的問題です。

第2の壁:少子化という「時限爆弾」

2つ目の壁は何でしょうか?

これは表面的にはあまり語られないんですが、地方が直面している「時限爆弾」のような問題です。人口減少、特に子どもの人口減少、少子化ですね。

例えば、ある地域に3つの小学校があったとします。20年前はそれぞれ300人の児童がいたのに、今は100人、50人、30人になっている。地方自治体としては「3つの学校を1つに統合しよう」と考えるわけです。

なるほど、学校統廃合の問題ですね。

そうです。でも、統廃合を検討している状況で、今ある3つの学校全部にエアコンをつけるでしょうか? 1校あたり数百万円から数千万円かかるエアコン設置費用を、もしかしたら数年後には使わなくなるかもしれない建物に投資するのか、という判断になるんです。

確かに、投資するタイミングが難しいですね。

一般市民の立場からすると「子どもたちが暑い思いをしているんだから早くつけてよ」となるんですが、行政側は「でも近い将来に統廃合するかもしれない学校に、この予算をかけていいのか?」という板挟みになっているんです。

暑さ対策は喫緊の課題なのに、少子化という根本的な問題がブレーキをかけているという、非常にもどかしい状況なんです。

第3の壁:「誰のお財布で買うの?」問題

3つ目の壁はどのようなものですか?

これがまた複雑なんです。公立の小中学校って、実は災害時の避難所に指定されているんです。だから、「教育のため」だけでなく「防災のため」にもエアコンが必要だという議論が出てくるわけです。

なるほど、防災の観点からも必要だと。

そうなんです。でも、ここで行政の「縦割り」という問題が発生します。

具体的には、公立小中学校は「教育委員会」の管轄なんです。教育委員会は市役所とは独立した組織で、独自の予算を持っています。一方で、防災は「市長部局」、つまり市役所の防災課や防災部局の管轄になります。

管轄が違えば、予算も違うということですね。

まさにそうです。教育委員会は「これは教育施設だから防災予算で買ってよ」と言い、防災部局は「普段は学校が使っているんだから教育予算で買ってよ」となる。

結果として、「みんな必要だと思っているのに、誰も決められない」という状況が生まれてしまうんです。

縦割り行政の弊害が、こんなところにも現れているんですね。

そうなんです。別に公務員の方々が意地悪をしているわけではなく、機能が細分化されている結果として、こういう調整の複雑さが生まれてしまう。エアコン設置という、本来シンプルな話が、組織の構造上の問題で複雑になってしまうんです。

氷山の一角:見えない複雑さ

つまり、3つの壁が複雑に絡み合っているわけですね。

そうです。財政格差、少子化による統廃合問題、縦割り行政による調整の複雑さ。これらが重なり合って、「エアコンがつかない」という現象が起きている。

でも、これって氷山の一角だと思うんです。表面的には「暑いのにエアコンがない」という単純な問題に見えるけど、水面下には地方の構造的課題がたくさん隠れている。

他の例だと、どんなものがありそうですか?

例えば、「なぜ地方のバスの本数が少ないのか」「なぜ公園の遊具が古いままなのか」「なぜ図書館の開館時間が短いのか」。こういう身近な疑問の裏にも、きっと似たような構造的問題があると思うんです。

財政の問題、人口減少の問題、組織の問題が複雑に絡み合って、一見単純に見える課題が解決しにくくなっている。

知ることから始まる理解

エアコンをつけてほしいという気持ちは変わらないですが、こういう背景を知ることで見方が変わりますね。

そうですね。「早くつけてよ」という気持ちは当然だし、それは変わらない。でも、「なぜ進まないのか」の理由を知ることで、より建設的な議論ができるようになると思うんです。

例えば、「統廃合の計画があるなら、統廃合後の新しい学校には必ずエアコンをつける」とか、「防災予算と教育予算を柔軟に組み合わせる仕組みを作る」とか、解決策の方向性も見えてくる。

問題の本質を理解することで、より効果的なアプローチができるということですね。

まさにそうです。これは政治や行政の話だけでなく、私たちの日常の問題解決にも応用できる考え方だと思います。表面的な現象の裏には、必ず複数の要因が絡み合っている。

多角的な視点で見えてくるもの

古川さんは探究教育、地方創生、行政、ビジネス、スポーツという5つの分野で活動されていますが、そういった経験が今回の分析に活かされているんでしょうか?

そうですね。スポーツの現場では「なぜこの環境なのか」を考える機会が多いし、行政の現場では「なぜこの制度なのか」を理解する必要がある。ビジネスでは「なぜ売れないのか」を多角的に分析する。

そういった経験があることで、「エアコンがつかない」という現象を、単一の原因ではなく、複数の要因の組み合わせとして捉えることができるのかもしれません。

なるほど。今回のような分析は、どなたでもできるものなのでしょうか?

基本的な考え方は誰でも身につけられると思います。大事なのは、「なぜ?」を考えることですね。

「なぜエアコンがないのか?」→「お金がないから」→「なぜお金がないのか?」→「税収が少ないから」→「なぜ税収が少ないのか?」→「企業や人口が少ないから」…

こうやって掘り下げていくと、表面的な問題の裏にある構造的な課題が見えてくるんです。

「なぜ?」を繰り返すことで、問題の本質に迫れるということですね。

そうです。そして、一つの視点だけでなく、教育、防災、財政、人口動態など、複数の視点から同じ問題を見ることで、より立体的な理解ができる。

今回の体育館エアコン問題も、教育の視点だけで見ていたら「予算不足」で終わってしまう話が、防災や人口動態の視点を加えることで、より深い構造的問題が見えてきました。

身近な疑問から始まる社会理解

最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

身近な疑問を大切にしてほしいと思います。「なんで電車が遅れるんだろう」「なんで道路工事が長引くんだろう」「なんで病院の待ち時間が長いんだろう」。

こういった日常の「なぜ?」を深く掘り下げてみると、そこに社会の構造的な問題が隠れていることがある。そして、その問題を理解することで、より建設的な解決策を考えることができるようになる。

一人一人が「なぜ?」を考えることで、社会全体の問題解決能力が向上するということですね。

そうです。そのためには、まず現状を正しく理解することも重要だと思います。

今回の体育館エアコン問題のように、表面的には単純に見える課題でも、実は複雑な背景がある。でも、その複雑さを理解することで、より効果的な解決策を見つけることができる。

古川さん、今日は非常に興味深いお話をありがとうございました。体育館のエアコン問題から、地方行政の複雑な現実、そして問題解決のための思考法まで、多くのことを学ばせていただきました。

こちらこそ、ありがとうございました。身近な疑問から始まって、社会の構造的問題について一緒に考えることができて、とても有意義な時間でした。

おわりに

今回の体育館エアコン問題を通じて見えてきたのは、私たちの身の回りにある「なぜ?」の裏には、想像以上に複雑で深い社会の構造が隠れているということだった。

一見すると「暑いのにエアコンがない」という単純な問題に見えるものが、実は財政格差、少子化、縦割り行政という3つの大きな社会課題の交差点に位置していた。これは、現代の地方が抱える課題の縮図と言えるかもしれない。

しかし、重要なのは問題の複雑さに圧倒されることではなく、その複雑さを理解することで、より効果的な解決策を見つけることができるという点だ。表面的な現象だけを見て「早くやって」と叫ぶのではなく、「なぜそうなっているのか」を多角的に考えることで、建設的な議論と実践的な解決策に辿り着くことができる。

私たちの日常には、体育館のエアコン問題と同じように、一見単純だが実は複雑な構造を持つ課題がたくさんある。電車の遅延、道路工事の長期化、病院の待ち時間、商店街の空き店舗問題…これらすべてに、きっと深い理由があるはずだ。

大切なのは、身近な疑問を起点として、「なぜ?」を繰り返し問い続けること。そして、一つの視点だけでなく、複数の角度から同じ問題を見つめること。それが、私たち一人一人が社会の問題解決に貢献できる第一歩なのかもしれない。

子どもたちが汗だくになりながらスポーツに打ち込む姿を見て始まった今回の探究が、社会の構造を理解し、より良い未来を考えるきっかけとなることを願っている。

———古川拓也からのお知らせ———

現在、古川拓也の取り組みに共感し、応援をしたい!というサポーター・寄付を募集しております。ぜひ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。寄付ページは以下のバナーをクリックしてご覧ください。